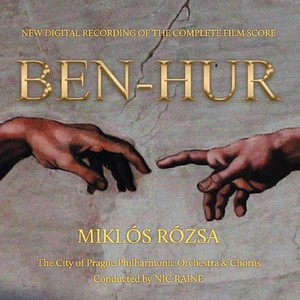

Ben-Hur

Miklós Rózsa

Miklós Rózsa

Ben-Hur (Id., 1959)

City of Prague Philharmonic Orchestra

and Chorus diretti da Nic Raine

Tadlow Music TADLOW 026

CD 1, 18 brani – Durata: 78’17”

CD 2, 21 brani – Durata: 78’29”

«Ho voluto presentare questa partitura così come la voleva Rózsa: in tutta la sua maestosa gloria». La dichiarazione d’intenti di James Fitzpatrick, fondatore della Tadlow Music e prima ancora co-fondatore della Silva Screen (due etichette-pilastri della discografia cinemusicale), non si sottrae ad una legittima e comprensibile enfasi, ma la collega contemporaneamente ad un preciso input filologico e storico. Questa riproposta del capolavoro del maestro ungherese, a quasi sessant’anni dal suo concepimento, vuol essere quanto più vicina e fedele possibile allo “spirito” della sua composizione, in ogni suo aspetto e dettaglio. Siamo dunque dinanzi ad una vera e propria edizione critica, comprensiva di pagine sinora inedite in disco, di altre non incluse nel montaggio finale del film, il tutto esposto nell’ordine cronologico in cui si svolge il racconto pubblicato nel 1880 dal generale unionista Lew Wallace, già portato sullo schermo nel 1907, nel 1925, e poi nel 2016 oltre alla miniserie del 2010.

Per quanto riguarda più da vicino Rózsa, siamo anche dinanzi al capitolo centrale – e più noto nonché amato dal pubblico – di quella “trilogia kolossal-religiosa” sotto l’egida della Mgm che comprende anche il Quo Vadis (1951) e Il Re dei re (1961). Tre partiture somme, caratterizzate dalla netta dicotomia fra una componente “Romana” e una cristiana, più o meno intessuta di influssi locali, sia arabi che ebraici. Quindi brutale, pesante, aggressiva la prima; lirica, umanistica e mistica la seconda. Ma diciamolo subito: sono schematismi che aiutano poco a penetrare la grandezza e la grandiosa complessità architettonica e formale di queste immense e complesse costruzioni sinfoniche, che rimangono isolate pur all’interno di un genere praticato egregiamente da altri compositori del periodo, come Alex North (Spartacus), Mario Nascimbene (Barabba), Franz Waxman (I gladiatori), Dimitri Tiomkin (La caduta dell’Impero Romano), Alfred Newman (La più grande storia mai raccontata).

Rózsa ovviamente amava molto Ben-Hur, che nel ’60 gli valse l’ultimo dei tre Oscar della sua carriera, anche se personalmente ci confidò una volta di preferirle forse Il Re dei re, più innovativa nel linguaggio e nelle scelte stilistiche. Ma in questa score dalle proporzioni davvero michelangiolesche (non è un caso che la copertina della presente riedizione riproduca un dettaglio di quella Cappella Sistina che troneggia anche nei titoli di testa del film) sentiva di aver profuso tutta la propria inesauribile vena tardoromantica, con gli ultimi lasciti di un Ottocento ribollente del quale si sentiva figlio devoto, ammiratore delle cattedrali sinfoniche che costituivano il lascito di Ciaikovski, Bruckner, Mahler, Strauss e naturalmente Wagner, ma anche invaso da quell’amore per i colori e i suoni della terra natìa che erano stati di Bartók e Kodály, e più in generale interessato a qualsiasi latitudine stilistica musicale gli capitasse di incrociare nel suo ideale pellegrinaggio compositivo, al punto di inoltrarsi in accurate ricerche filologiche nelle biblioteche musicali dei rispettivi paesi per reperire documenti, tracce, testimonianze da rielaborare poi personalmente nella propria inesauribile ispirazione (en passant, quando un editore coraggioso si offrirà di pubblicare anche in Italia, paese da lui tanto amato, “A double life”, l’autobiografia avvincente e illuminante di Rózsa, che si legge come un romanzo d’altri tempi?).

Questo lavoro di perlustrazione ha sempre accompagnato nel musicista la stesura di partiture dall’ambientazione storica, e si ripeterà nel ’61 per El Cid, che lo impegnerà in lunghe indagini tra i documenti della musica medievale spagnola; così avvenne anche per il film di Wyler: anche perché in questo caso gli studi e le esplorazioni di Rózsa poterono svolgersi nella sua adorata Italia, dove si recò più volte ad immergersi nella fascinazione dei luoghi dell’Antica Roma, trovandosi inoltre a poca distanza da quella S. Margherita Ligure dove il compositore amava trascorrere le vacanze.

Il lavoro complessivo sulla partitura impegnò il maestro per circa un anno, un tempo incredibilmente lungo anche per le consuetudini cinemusicali hollywoodiane del tempo (oggi sarebbe considerata una insostenibile follia) e la registrazione avvenne in Italia, purtroppo inficiata da una penosa vicenda sindacale che impedì al maestro di dirigere personalmente la propria musica, affidando la bacchetta a Carlo Savina sul podio dell’Orchestra Sinfonica di Roma e dei Cori delle Basiliche capitoline, in quella che per molti anni rimase anche l’unica, leggendaria versione discografica: un long-playing monoaurale datato ’59 per l’etichetta Mgm, che chi scrive reperì alla fine degli anni ’60 in un microscopico negozietto di Soho, a Londra…

Iniziò allora un’avventura discografica che avrebbe fatto di Ben-Hur una delle partiture cinematografiche “classiche” più eseguite e diffuse, a cominciare dallo stesso Rózsa che si prese ben presto la sua rivincita, anche se in taluni casi sotto lo scudo di un prestanome (le famose esecuzioni della Frankenland State Symphony Orchestra diretta da Erich Kloss e pubblicate dalla Mgm). A tutt’oggi comunque le edizioni di riferimento restano tre, esclusa quella di cui qui ci occupiamo: la spettacolare esecuzione del ’77 per la Decca in Phase 4 stereo, con Rózsa sul podio della National Philharmonic Orchestra & Chorus, ridotta nella durata ma dall’impatto esecutivo travolgente, rimasterizzata in CD nel 2006 e nel 2010 insieme a Quo Vadis, nell’ultimo caso anche insieme alla celebre selezione dal Giulio Cesare (che però esula dal contesto di queste partiture “edificanti”) diretta da Bernard Herrmann; poi il box della Rhino Music del ’96 in due CD, con l’Orchestra e Coro della Mgm sotto la direzione del compositore (eccettuati alcuni brani desunti dalla versione di Roma); infine l’edizione ad oggi più quantitativamente completa, in 5 CD, licenziata nel 2012 da Film Score Monthly (vol. 15 no.1) nella collana Golden Age Classics, comprensiva di tutte le versioni precedenti, incluse quelle Kloss e Savina, nonché vari bonus-tracks, tracce escluse, versioni alternative e quant’altro.

Non meno ampia la letteratura critica e analitica su questa partitura, come ricorda nel libretto di presentazione della presente uscita Frank K. DeWald, che a Ben-Hur ha dedicato per anni studi approfonditi: segnaleremo solo la minuziosa, entomologica disamina di Ralph Erkelenz basata sul manoscritto originale custodito alla Libreria del Congresso di Washington e reperibile sul sito della Miklós Rózsa Society (www.miklosrozsa.org), e l’analoga investigazione di Roger Hickman “Ben-Hur – A film score guide” edita da Scarecrow Press, corredata da numerosi esempi musicali, nonché la ricognizione traccia per traccia effettuata dallo stesso DeWald per la già citata edizione in 5 CD della FSM.

Una tale fortuna discografica e critica si accompagna naturalmente ad una parallela varietà di esecuzioni che fanno di questa partitura un “testo” ambìto da molti direttori specializzati, con conseguente pluralità di approcci interpretativi, anche se purtroppo sino ad oggi (ma questo è un appunto dolente che non riguarda solo il caso in esame) nessun direttore “classico” ha ritenuto di doverla includere in repertorio: e c’è da domandarsi ad esempio cosa un maestro come Georg Solti, specialista in scultoree e incandescenti esecuzioni wagneriane e straussiane, avrebbe potuto ricavare da un simile lavoro. In realtà, a parte le già citate firme esecutive, altri prestigiosi direttori si sono succeduti nel reinterpretare più o meno estesamente la score: da Elmer Bernstein a Mantovani, da Stanley Black a André Rieu, da Reinhard Mueller-Lampertz a John Williams, da Norman Maine a Robert Rheims, per non citare che i principali.

City of Prague e Nic Raine, già firmatari nel 2012 di una memorabile “re-recording” integrale di Quo Vadis, mettono ora un paletto importante in questo affascinante percorso interpretativo, con la prima esecuzione completa digitale della partitura. Un’impresa titanica anche per quanto riguarda l’aspetto strettamente tecnico-filologico, e che ha visto – sotto lo sguardo attento del produttore Fitzpatrick – l’impegno enorme di Jan Holzner in qualità di ingegnere della registrazione (avvenuta tra gennaio e aprile dell’anno scorso negli Smecky Music Studios di Praga) e, per quanto attiene alla ricostruzione e alla riorchestrazione dei brani inediti e addizionali, di Leigh Phillips e Aaron Purvis.

Va da sé che proprio l’impianto classicamente sinfonico grandioso e articolato di una simile partitura pone questioni interpretative e si offre a termini di paragone inevitabili, sollecitando la pratica – normale nel repertorio classico – degli ascolti comparati. Ciò non vanifica, ma sicuramente ridimensiona, le ottime intenzioni filologiche che stanno alla base di questa riedizione, volta – è stato dichiarato – a restituire la partitura nella veste il più possibile fedele ai tempi, ai colori, alla successione, all’organico dell’originale. L’ormai lunga pratica dei musicisti praghesi e di Raine con le score della Golden Age rappresenta in tal senso una sicura garanzia ma le variabili di quell’affascinante universo che è l’interpretazione musicale rimangono comunque molteplici, e addentrarsi in alcuni (non in tutti, sarebbe impossibile) dettagli di questa lussureggiante esecuzione aiuta a metterle in luce.

Ben-Hur consta di tredici temi principali, più un infinito numero di variazioni e interazioni reciproche: è stato giustamente detto che in questa partitura i leit-motiv, le frasi melodiche non finiscono ma piuttosto tendono ad evolvere continuamente e inestricabilmente. Ciò corrisponde ad una precisa idea di drammaturgia musicale che ha accompagnato e caratterizzato tutta l’attività di Rózsa, ma che non avrebbe mai potuto assumere il rilievo che invece ha avuto senza quella incredibile felicità inventiva, quella appassionata, bruciante immediatezza comunicativa, quel senso tutto mitteleuropeo del pathos musicale che hanno costantemente attraversato le sue musiche. La stessa, conclamata grandiosità delle sue architetture sinfoniche, quello spirito epico che anima la sua produzione “kolossal” e che certo non è privo di elementi retorici o trionfalisticamente decorativi, è parte costitutiva di questa drammaturgia, la sostiene e motiva sino a diventarne tratto stilistico principale e ragion d’essere culturale, oltre che, nel caso di Ben-Hur, imprescindibile marchio di distinzione.

In ogni caso la “grandeur” rózsiana è un elemento che non va mai disgiunto dalla poderosa e rigorosa “forma” delle sue composizioni, governate da ferree leggi contrappuntistiche e dalla propensione per moduli compositivi (si pensi alla struttura del canone, prediletta dal compositore) che affondano le proprie radici nel classicismo e nel tardoromanticismo viennesi e più indietro ancora nell’età barocca.

Proprio quest’ultimo aspetto, quello cioè del forte legame tra Rózsa e il grande patrimonio della tradizione romantica europea, sembra essere maggiormente sottolineato dalla lettura di Raine, che tende a emendare la partitura da asperità troppo spigolose, grovigli timbrici spinosi ed eccessi di aggressività sonora in favore di un suono sempre levigato e luminoso, pastoso, “arrotondato” laddove sia la versione di Savina che le versioni dirette dallo stesso autore amplificavano invece proprio gli aspetti più taglienti, quasi espressionisti della score.

Si prenda ad esempio la leggendaria intro di “Anno Domini”, sorta di imponente colonnato musicale scandito per quarte e quinte aperte che costituisce il vero e proprio logo del film, subito seguito – nell’Ouverture – da una prima esposizione a canone del tema di “Return to Judea” ma contrappuntato sempre da “Anno Domini” però posto sullo sfondo e affidato sottovoce ai flauti. La brutalità quasi fisica delle versioni preesistenti è qui sostituita da una magnificenza sonora sontuosa, con uno stacco di tempi lento e un naturale sciogliersi l’uno dentro l’altro dei temi ricapitolati in questa pagina: il Love Theme innanzitutto, poi il tema dell’Amore materno (forse il più struggente e alto dell’intero lavoro), e infine quello dell’Amicizia tra Messala e Ben-Hur, per concludersi infine con la riesposizione di “Anno Domini” in pianissimo. Del pari, la“Star of Bethlehem” e “Adoration of the Magi” che seguono, nuovamente introdotte da “Anno Domini” ma ad una terza superiore, vengono da Raine sottratte alla propria inevitabile stucchevolezza da presepio cartolinesco e assaporate, anche nella parte corale dell’”Allegretto pastorale”, nel proprio colore quasi schubertiano e liederistico.

Le “Fanfare & Prelude” successive introducono il tema del Cristo, quella imperativa e sbalzata invenzione accordàle qui sottolineata dalla presenza in primo piano dell’organo a canne, che accompagnerà ogni apparizione del Messia (sempre di spalle, quasi a ratificare l’indegnità dello sguardo umano di posarvisi sul volto) sino a sostituirne di fatto la voce, come ad esempio nell’incontro tra Ben-Hur e Gesù nel deserto ma soprattutto nell’impressionante pagina del discorso della montagna (“The mount”, “The sermon”); ed a questa segue la piena, virile e ariosa esposizione dello svettante, ascensionale tema di Ben-Hur per archi e ottoni, effigiato come in un fiammeggiante bassorilievo. L’interpretazione di Raine appare qui protesa a conservare l’unità concettuale ma anche intrinsecamente musicale di queste complesse e multiformi pagine, dove gli elementi tematici s’incrociano e interagiscono continuamente in un flusso narrativo e psicologico inarrestabile.

L’apparizione di Messala, del suo sinistro, livido tema che ne rivela d’acchito tutta la pericolosità ma che viene subito diluito nel tema dell’Amicizia (“Salute for Messala/Friendhsip”), conducono verso il lato più duro e minaccioso della partitura, quello riferito al potere di Roma e alla sua spietatezza. E qui si apre un primo problema per Raine e la sua magnifica orchestra: pagine come la “Marcia Romana” e la “Victory Parade” o l’inedita “Salute to Gratus/Gratus’ entry to Jerusalem” (autentici tòpoi del comporre di Rózsa, qui come in Quo Vadis e Il Re dei re) richiedono una marzialità secca, schiacciante, tagliente. Quella che emerge dalle versioni originali sia di Savina che del compositore stesso: senza echi, senza ridondanze, senza morbide eleganze di confezione di cui sembra invece preoccuparsi Raine, bensì con gli staccati degli ottoni che devono balenare come lame affilate alla luce del sole e le percussioni che devono risuonare senza vibrazioni né rotondità. Il maestro ci disse una volta che quando scriveva queste marce in realtà pensava alle sfilate delle SS davanti a Hitler, in quell’Europa dilaniata che aveva abbandonato negli anni ’30.

Il direttore inglese si ritrova tuttavia molto più a proprio agio nel progressivo arricchirsi tematico e psicologico della score, col prosieguo severo del tema dell’Amicizia in “The house of Ben-Hur” seguito nei legni da una di quelle meravigliose idee secondarie di sapore ebraico e mediorientale che popoleranno altri momenti della partitura. Anche “Conflict” inasprisce ulteriormente il tema di Messala con secche puntature degli ottoni e il sostegno di un pianoforte sul registro grave, deviando il tema dell’Amicizia verso direzioni tenebrose e riprendendo ancora il tema del tribuno romano; vi si contrappone idealmente il celebre “Love theme”, mestamente anticipato in “Esther/The unknown future”, e l’impasto di clarinetto, archi con sordina e legni che Raine ottiene ne conserva e restituisce appieno tutto il carattere non già di melensa occasione sentimentale, ma di incombente presagio di sventura, conservato anche nell’incantevole assolo del violino e nella ripresa accalorata dei violini. Siamo, come si vede, già ai vertici sommi della partitura.

Anche “Arrest”, “Condemned/Escape/Vengeance”, nella loro concitazione ritmica (dove di nuovo si vorrebbe Raine un po’ più squadrato e determinato) e nelle loro urticanti dissonanze, si contrappongono all’intenso “Reminiscences”, con le sue malinconiche divagazioni dei legni intorno al tema dell’Amicizia, ormai infranta. In questa fase (l’arresto di Ben-Hur, la condanna, la separazione dalla famiglia) i sentimenti si mescolano tragicamente, smarrendo il confine tra amore e odio, lealtà e tradimento, e questo devastante stordimento si traduce musicalmente in un sublime alternarsi di leit-motifs e varianti (“The Prison… Silent farewell”) dove i temi di Messala, dell’Amicizia e di Esther (o Love theme) si (con)fondono in linee strutturali di immenso magistero, che Raine sorveglia con una concertazione di estremo rigore.

La “Desert music” (“The desert/Exhaustion”), raro esempio dell’avventurarsi di Rózsa nei territori dell’atonalità, è scandita con pesante, ansimante grevità, restituendo bene lo strazio fisico dei deportati, ma difetta forse ancora una volta di quei bagliori timbrici (si pensi all’intervento dello xilofono) che trafiggono le versioni originali. Di fatto è un’anticipazione laica della successiva Via Crucis (“The procession to Calvary”), in cui s’interpola non a caso il tema del Cristo che disseta e conforta il protagonista, per scivolare poi in un’anticipazione di un altro dei momenti memorabili della partitura, “Roman galley”. Dove, di nuovo, si apre un interessante problema interpretativo e tecnico.

Dopo l’introduzione di “Salute for Arrius” ed un’anticipazione, “The rowing of the galley slaves” è infatti – come si ricorderà – sospesa tra source music e geniale urgenza di sinfonismo psicologico. L’ostinato dei timpani che sullo schermo ordina il ritmo della remata degli schiavi, sottolineato da un disegno strascicato dei contrabbassi e costruito secondo una soffocante progressione armonica, ha il proprio segreto in un “accelerando” che dev’essere graduato e nel contempo insostenibile, un po’ come avviene “Nell’antro del Re della montagna” nel “Peer Gynt” di Grieg. Nello stesso tempo il suono dev’essere quanto di più inumano e feroce si possa ottenere, pur mantenendo intatta l’architettura formidabile del pezzo. Chi ha presente la versione di Rózsa con la National Philharmonic capirà cosa intendiamo. Raine invece sembra preoccuparsi ancora e precipuamente del “bel suono”, a cominciare dallo stacco iniziale dei timpani, e soprattutto non dosa adeguatamente l’accelerazione, saltando delle fasi intermedie e togliendo quindi quella sensazione di insostenibile tour-de-force voluta dal compositore.

Dettagli, si dirà, ma tutto questo incredibile lavoro è un gigantesco affresco dove ogni singolo particolare compone una abbagliante totalità. Ne fa parte ad esempio anche la strepitosa “battle music” della penultima traccia del CD 1, dove stridori di guerra, sincopi ritmiche, significanti apparizioni del tema di Ben-Hur e di Cristo, formano un tempestoso e arroventato schizzo sinfonico.

La “Fertility dance” e “Arrius’ party” che aprono il secondo CD pongono l’altro grande problema più strettamente testuale e filologico della score, ossia quello della “source music”. Come ben sappiamo, non una nota di musica antica romana né greca ci è pervenuta in forma attendibile, ma le scrupolose ricerche sul campo effettuate da Rózsa e la sua consuetudine con la musica comunque “etnica” e i folklori locali gli hanno permesso una stupefacente “simulazione” di quelle musiche, trovando negli strumenti moderni i corrispettivi degli “aulòi” o delle “bùccine” (i flauti greci e le trombe ricurve delle fanfare romane) ad adornare pagine di fattura squisita e ben distinte dal rimanente della partitura.

Il duetto tra violino e violoncello di “Nostalgia/Farewell to Rome”, di un nitore lirico disarmante, prelude a “Judea/A barren coast”, dove la rassegnata melanconia ebraica del tema del ritorno in Giudea è intervallata da sommesse esposizioni del tema di Cristo, mentre in “Baltazar” e “Baltazar’s world” la soavità mistica di “Adoration of the Magi” è disturbata nella parte centrale da un cupo cenno del tema di Messala. Un alto eloquente esempio di come il musicista potesse calarsi in qualunque contesto etno-geografico è “Harun al Rozsad” (sic…), danzante pièce esotica mai utilizzata nel film ma presumibilmente destinata alla sequenza nella tenda dello sceicco Ilderim e scritta per mandolino, flauto, flauto dolce, cetra, tamburello e nacchere, il tutto restituito nella presente versione con straordinaria, scrupolosa freschezza.

La sommessa, dolorosa tenerezza che pervade “Homecoming/Memories/Hatred”, nel colloquio tra il tema del ritorno in Giudea e quello d’amore, è forse uno degli esiti interpretativi più alti di Raine e della City of Prague, confermando che è questo l’aspetto della partitura in cui gli interpreti si sono forse riconosciuti maggiormente. Tuttavia, a contrasto, il successivo “Dungeon/lepers”, con i suoi gelidi, lividi tremoli iniziali e la feroce irruzione dei tromboni ad anticipare il tema dei Lebbrosi, trovano nella splendida qualità di suono dell’orchestra praghese una resa eccezionale. Un altro capolavoro della drammaturgia di Rózsa è “Return/Promise/Sorrow/Intermission”, dove ricompare spettrale e opprimente nel clarinetto basso il mortifero tema dei Lebbrosi, seguito però da uno struggente dialogo fra legni solisti sul tema dell’Amore materno e da delicatissime, impalpabili variazioni a canone fra clarinetto, flauto e archi sul tema di Ben-Hur, collegate con fluidità all’assolo del cello sul tema d’amore cui fa eco il clarinetto: il tutto prima che gli archi riprendano il tema dell’Amore materno e in chiosa quello del ritorno in Giudea, brutalmente stroncato dall’apparizione sinistra del tema di Messala e da una fanfara finale che prepara al successivo “Entr’acte” o Intermezzo, qui riproposto in tutta la sua sgargiante e originale, variopinta brillantezza, con la parte centrale ancora dedicata al love theme.

“Panem et Circenses”, “Circus fanfares” e la leggendaria “Parade of the charioteers” sono com’è noto le uniche pagine musicali che si ascoltano prima e dopo, mai durante, la scena della corsa delle bighe, che Wyler (e Rózsa) vollero, genialmente, prive del benché minimo commento musicale. Vale qui quanto osservato per altri momenti assimilabili, ossia che Raine si concentra forse un po’ eccessivamente sugli aspetti di indubbia, sfavillante e luccicante eleganza formale, smarrendo quello che di selvaggio, oppressivamente marziale, queste pagine recano con sé: anche se la “Parade of the Charioteers”, così come la successiva “Ben-Hur crowned” sfoggiano negli ottoni praghesi una presenza e un rilievo di perentoria autorevolezza.

Ma il senso della tragedia interiore, del conflitto intimo di cui Rózsa sa essere superbo latore emergono nel terrificante “Bitter triumph/Aftermath”, dove il tema dell’Amicizia assume precisamente i tratti di una marcia funebre e il tema dell’agonizzante Messala, rivolto in minore, prende per la prima e ultima volta un carattere di umanità. “Valley of the lepers” è la pagina più impressionante e horror della score: il “molto misterioso” che si stende sul tremolo degli archi, le sordine degli ottoni e il disegno politonale dei bassi si infiamma improvvisamente in uno dei momenti più disperati della partitura, di quella disperazione che solo il maestro ungherese sapeva evocare con tale veemenza. Si noterà che anche questa pagina, come “The desert”, “The rowing of galley slaves” e fra poco “Procession to Calvary”, si erge su un ritmo di marcia lenta, trascinata, penosa, equiparando così la passione dell’uomo e quella del Cristo su un piano di straordinaria, sofferente umanità: lenite entrambe, a seguire (”The search/The uncleans”), dalla riproposta lirica del tema dell’Amore materno.

Drammaticamente introdotto da un movimento orchestrale scuro che denota il rovello del protagonista (“Road of sorrow”) ecco farsi strada un accenno di archi flautandi al tema di “Star of Bethlehem” e più oltre, in violini tremolanti e celli, “Anno Domini”: poi è il coro salmodiante (“The mount/The sermon”) a inserirsi come “voce” di un Cristo silenzioso, mentre l’oboe del tema d’amore lotta con una rapida, lapidaria riesumazione del tema di Messala prima di sprofondare nuovamente nel tema dei Lebbrosi (“Frustration”). Ed è da qui che riparte “Valley of the dead/Tirzah saved” che però s’innalza subito a tonalità di speranza e salvazione, alternando ostili disegni dei bassi all’affiorare del tema dell’Amore materno in archi e oboe, in una continua lotta fra luce e tenebre che si esprime tormentosamente in un’enunciazione in minore del tema di Ben-Hur.

“The procession to Calvary” ci conduce immediatamente ad un doveroso parallelismo con la “Via Dolorosa” che descrive la medesima scena, ossia la salita del Cristo al supplizio, in Il Re dei re. In ambedue i casi si tratta, sostanzialmente, di una marcia funebre anticipata, che deve esprimere nel contempo il tormento, l’indicibile sofferenza fisica dell’uomo-Gesù e l’indeflettibile volontà del Messia. Ma la “Via Dolorosa” contiene in sé qualcosa di più nobilmente patetico, umanistico, di più emotivo, soprattutto nella scrittura melodica per semitoni e anche nell’andatura piuttosto sostenuta; forse perché lì Gesù è sin dall’inizio un protagonista in primo piano. Qui invece i colori orchestrali sono cupi, lividi (bassi, tromboni, timpani), il ritmo è lento, ancora una volta strascicato, e il disegno melodico corrisponde ad una monumentalità luttuosa di incommensurabili proporzioni tragiche; che si accentuano nel passare del tema vero e proprio al registro alto dei violini, e che Raine scandisce con una partecipazione e un fraseggio strazianti anche nella travolgente progressione armonica che giunge nuovamente ad esplorare complessi politonalismi... Si tratta infatti (“The bearing of the cross/Recognition”) di un momento di grandezza quasi mahleriana, nel quale come sempre Rózsa parla e fa parlare con la musica, come negli inserimenti del tema di Cristo allorché il condannato riconosce nel gesto alleviante di Ben-Hur la gratitudine restituita di colui che aveva soccorso nel deserto.

Da qui in avanti la partitura s’inclina doverosamente verso un finale mistico-trionfante, non senza essere passata per una sequenza di tempesta degli elementi e delle anime (”Golgotha/Calvary…/ Shadow of storm”) irta di appuntite dissonanze dei legni e di virtuosismi degli archi. A merito di Raine va l’aver saputo avvolgere anche “The Miracle/Finale” in una luminosità non convenzionale né banalmente chiesastica, trattando l’Hallelujah conclusivo quasi con rifiniture barocche di sapore haendeliano. Memorabile poi la traccia di chiusura, una versione del Love theme per violino e orchestra che non può non riportarci al sublime lirismo rózsiano del Concerto per violino op.24.

Perché, come ci disse il grande maestro congedandosi con uno dei suoi disarmanti sorrisi dopo la visita veneziana in quel lontano 1982, omnia vincit amor…