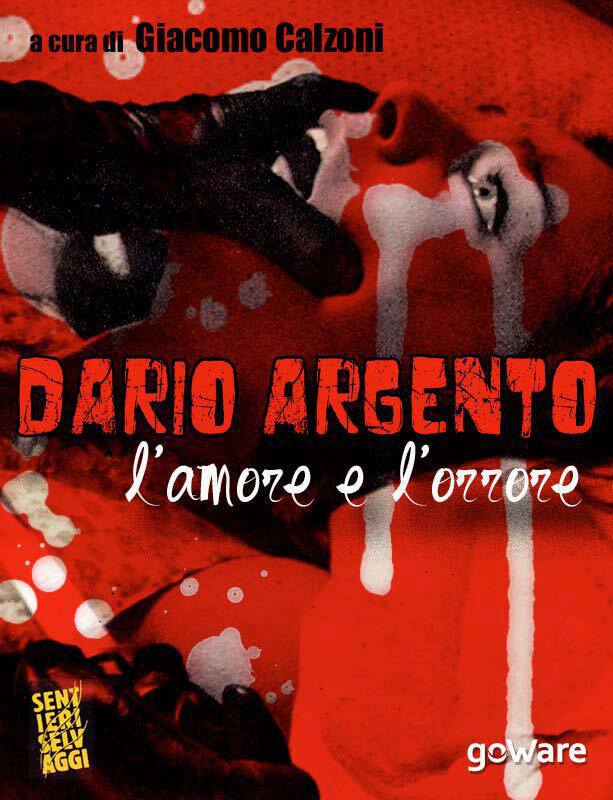

Dario Argento. L’amore e l’orrore

Giacomo Calzoni (a cura di)

Giacomo Calzoni (a cura di)

Dario Argento. L’amore e l’orrore (2022)

Sentieri selvaggi

pp. 229

€ 17,00

Quello che si vede non esiste, quello che non si vede è verità

(DARIO ARGENTO, La terza madre)

Quando un libro è bello, è bello. La tautologia a significare che il solo criterio di verifica della bontà di un testo è quello che Harold Bloom chiamava “splendore estetico” (La saggezza dei libri, 2014), riferito più che alle tematiche alle costruzioni narrative e alla vitalità linguistica. A ciò pensavamo leggendo il volume collettivo Dario Argento. L’amore e l’orrore curato da Giacomo Calzoni per “Sentieri selvaggi”, rivista online che si occupa di cinema senza barriere e preclusioni. Un libro benissimo scritto, in cui la parola diviene corrispettivo credibile della visionarietà di un regista che oggi è una gloria nazionale, ed uno dei pochi esponenti illustri del nostro cinema ancora in vita e attivo, accanto ai colleghi Avati, Bellocchio, Moretti, e al di poco più giovane Tornatore, ultima propaggine di una cinematografia che ha fatto storia. Non ebbe vita facile da noi, nei primi tempi soprattutto.

Come il collega Lucio Fulci, lo apprezzarono da subito in Francia, mentre nel Bel Paese “non esisteva o era assolutamente invisibile una critica che potesse leggere Argento con cognizione di causa”, come ancora ci ricorda Davide Pulici nel bel dossier dedicato ai quarant’anni di Tenebre (1) e come ribadisce qui Lorenzo Leone, che lo identifica “tra i registi italiani più osteggiati dalla critica”. Né l’autore di tanti thriller (classici o pseudotali, orrorifici, sovrannaturali) sembrava particolarmente desideroso di consensi altolocati: “Attenzione, critici, voi siete i miei nemici e io spero ardentemente che voi lo restiate, perché io possa continuare a fare film che piacciono. Vi scongiuro, non fate di me un Maestro. E apprezzo i vostri insulti tanto più che i film che voi amate non sono quelli che io amo” (2). Allora compresero in pochi (tra i quali Roberto Pugliese, che gli dedicò uno splendido Castoro nel 1996), oggi Argento è malgré lui un maestro. Mai del tutto venerato però. Ieri gli si dava addosso senza misericordia; ora, altri e troppi affermano che non sia più quello di una volta: un’antitesi passato/presente con un prima che è, a prescindere, migliore del dopo, applicata all’universo mondo in un riflesso pavloviano. Una prospettiva manichea rovesciata da Giacomo Calzoni già nell’Introduzione, quando parla di un nuovo Argento (grosso modo a partire da Trauma, primi Novanta) che usa i meccanismi e le immagini del thriller o della ghost story per parlare di sé, della figlia, del suo cinema senza tradire la propria fisionomia autoriale. Un punto di vista all’insegna della (dis)continuità che rende ragione di un nuovo libro sul regista di Profondo rosso nonostante già tanto sia stato di lui scritto, basta sfogliare la bibliografia essenziale al termine del volume. Un libro che nasce dall’amore per un cinema forte, immaginifico, disturbante, al sangue (l’orrore appunto), e prima d’ogni cosa identitario al cubo.

La genesi è nel progetto di uno speciale pensato da “Sentieri selvaggi” al tempo de La terza madre (2007): una ventina di interventi confluiti in un e-book e adesso (riveduti, riscritti, aggiornati) in un cartaceo che al piacere visivo aggiunge quello della sensualità tattile e olfattiva. Non proprio una monografia. Piuttosto, uno sguardo inclusivo sull’opera: regie cinematografiche e televisive, comprese le due trasferte statunitensi per Masters of Horror, produzioni, sceneggiature, spot; ma anche una succinta e però completa biografia; ma anche le interrelazioni con Romero, Fulci, Michele Soavi; e Scarlet Diva della figlia Asia; e un’intervista a Franco Ferrini su Occhiali neri. I singoli contributi sono affidati a vari esperti, Giacomo Calzoni per primo (collaboratore di “Sentieri selvaggi”, “Cineforum”, “Point Blank”, “Il Mereghetti”); e poi Emanuele Di Porto, Sergio Sozzo, Davide Di Giorgio ed altri. Anche donne, Margherita Palazzo, Annarita Guidi: Argento piace alle donne, che al romanticismo larmoyant ardiscono preferire quello sanguinolento ed estremo del regista romano, “uno dei registi più scopertamente romantici del nostro cinema” (Giacomo Calzoni), esponente di un romanticismo nero che in Italia non ha mai goduto di forti consensi (ricordiamo le stroncature di Manzoni e Leopardi e le roventi polemiche carducciane) ma che poi, almeno in ambito cinematografico, ha trovato il suo riscatto anche e molto grazie a lui. Una pluralità di prospettive dunque ma attraversata da un fil rouge ben visibile, voler “raccontare la metamorfosi di un cinema in costante divenire” (Giacomo Calzoni).

Si parte da tre interventi comparativi mirati a precisare le “idee” del cinema argentiano nel contesto dei generi vigenti tra la fine dei Sessanta e il principio del decennio seguente. A Roberto Rosa dobbiamo la ricostruzione del tragitto da L’uccello dalle piume di cristallo a Suspiria e Inferno, vale a dire dal thriller all’horror dai risvolti fantastici (e horror puro, aggiungiamo, saranno i suoi film successivi, caratterizzati da un’insistenza sempre più marcata e prolungata sui dettagli degli omicidi all’arma bianca, poche le eccezioni più “moderate” quali La sindrome di Stendhal e Il cartaio), in parallelo con l’evoluzione del cinema italiano del dopoguerra, dal neorealismo al genere nella direzione prevalente del fantastico, del gotico, del giallo morboso e macabro con riferimenti d’obbligo a Bava e Freda, ma anche Margheriti, Lenzi, Fulci. Argento si appropria di quella linea rivisitandola, ampliando la cura del dettaglio (elemento in comune con Sergio Leone), e dando vita ad una vera “ossessione per lo sguardo”: tutti fattori che decretano il passaggio dalla dimensione ancora artigianale del cinema precedente (d’alto artigianato beninteso) ad un’altra autoriale più complessa, sofisticata ed autoriflessiva. Davide Di Giorgio individua possibili punti di contatto tra Argento e Sergio Leone, “mondi diversi ma affini” incontratisi in C’era una volta il West di cui il principe del nostro thriller fu sceneggiatore insieme con Bernardo Bertolucci: i cambi e rovesciamenti di prospettiva; la grande attenzione ai particolari visivi e agli oggetti legati al vissuto emotivo/ossessivo dei personaggi, come le armi (da taglio nel primo, da fuoco nel secondo); la musica (suono e immagine compenetrati in entrambi, inquietudine sonora corrispettivo di quella visiva, la scelta di Morricone definitiva per Leone, intermittente per Argento). Noi lo si è sempre pensato, il cinema italiano postguerra (ri)nasce con loro, altro che neorealismo, parentesi importante ma priva di appeal; con la differenza che l’autore di Per un pugno di dollari partiva ex novo – salvo qualche precedente in chiave comica, della serie I magnifici tre o Un dollaro di fifa del buon Giorgio Simonelli, chi aveva fatto western da noi? -, il reinventore del nostro thriller lavorava su un pregresso (Bava & C. appunto) che fu la base per il grande balzo. Entrambi non seguirono i codici dei rispettivi generi: li usarono, li manipolarono, li violentarono, de-generarono. E influirono sul cinema successivo patrio ed estero ed ebbero tanti seguaci, brillanti allievi ed epigoni volenterosi e nulla più.

Avendo parlato di musica, doverosa è nel nostro specifico contesto una breve digressione sul percorso delle note all’interno della filmografia del regista, eteroclito e discontinuo quanto a scelte stilistiche e risultati, spaziante dall’alea al minimalismo, dal progressive e heavy metal al sinfonico, senza negarsi intermezzi lirici e inserti folk (come in Suspiria dove “per la colonna sonora Dario Argento ha preso ispirazione da alcune musiche folkloristiche ascoltate durante un viaggio in Grecia ed eseguite con il buzuki, uno strumento a corde poi utilizzato dai Goblin durante la registrazione dei brani”, come ci ricorda Giacomo Calzoni). Esordio di lusso con Ennio Morricone nella trilogia zoomorfa, cambio di passo con i Goblin (ma anche Giorgio Gaslini, che aveva già firmato La porta sul buio per il piccolo schermo) a partire da Profondo rosso, Keith Emerson per Inferno, poi Claudio Simonetti (Opera); pausa “classica” con Donaggio (Trauma, Due occhi diabolici, Ti piace Hitchcock?), ancora Morricone dopo dieci anni e passa di stacco (La sindrome di Stendhal, Il fantasma dell’opera), recupero gobliniano in Nonhosonno, di nuovo Simonetti per La terza madre e Dracula 3D, apertura di credito a Marco Werba (Giallo); per chiudere, al momento, con Arnaud Rebotini ingaggiato per Occhiali neri. Insomma il regista ama spaziare anche musicalmente, vuole per il suo cinema un polistilismo in sintonia con lo spirito specifico di ogni pellicola, con esiti ineccepibili in relazione all’immagine, non sempre convincenti in termini “assoluti”. Morricone, Donaggio e Werba garantiscono l’alta qualità, bene i Goblin in Profondo rosso, Tenebre e Phenomena (dove entra nel gioco anche Simon Boswell), meno convincenti altrove e fiacchi in Nonhosonno; discreti Keith Emerson e Claudio Simonetti, deludente Rebotini con la sua elettronica a basso consumo, gli incisi elementari e ripetitivi, gli espedienti drammaturgicamente efficaci ma di pura routine e dunque senza quella dignità che consente il passaggio dal dentro al fuori. Di certo la storia musicale del cinema argentiano è all’insegna del coraggio, il regista rinuncia persino ai grandi nomi e non teme di addentrarsi in territori nuovi per quanto potenzialmente rischiosi.

In fine, Sergio Sozzo ci introduce ai “misteri sacri del cinema di Dario Argento da Tenebre a Dracula 3D”, sacre rappresentazioni non dissimili nello spirito da quelle inscenate nelle piazze medioevali italiane ed europee con finalità ammonitorie e di edificazione morale, “spettacolo di un senso di giustizia ancestrale e primordiale”, qui le sofferenze inflitte dal killer di turno alle vittime sempre – kafkianamente - colpevoli.

Dopo le “idee”, “i film”, presi in analisi nella seconda parte in un deduttivo procedere dall’universale al particolare ma pur sempre con l’occhio vigile all’insieme. Interventi non superiori alle tre-quattro pagine: più di una scheda, meno di un saggio. Microsaggi, se si vuole. Il taglio è professionale ma sciolto e antiaccademico, insofferente verso “chi ama le analisi, la Storiografia, le note di regia” (Sergio Sozzo), “le gabbie dei generi, il gioco sterile delle definizioni” (Danilo Ausiello). Dunque una scrittura a mano tesa verso il cinefilo esigente che non ne può più degli onanismi di una critica cervellotica la quale una volta letta ti lascia a bocca asciutta. Qui parole nutrite di cose, come dicevano i nostri illuministi, osservazioni di sostanza, spunti ammaliatori. Gente che sa di ciò che scrive, e sa come dirlo; che oggi non è poco.

Dalle varie letture traspare l’idea di un cinema dinamico attento ai meccanismi dello sguardo e indifferente verso le regole della continuità e razionalità narrative. Dinamico e cioè sempre in movimento e proiettato in avanti. Senza ingenui apologismi o stucchevoli peana, e senza lesinare riserve quando necessarie (ad esempio su Giallo, “probabilmente il film meno riuscito tra quelli firmati da Dario Argento”: Carlo Valeri), si mette in luce la voglia di mettersi in discussione, di ripensarsi senza rinnegarsi, captando anche le possibilità offerte dai nuovi linguaggi audiovisivi. Per capire l’ultimo Argento bisogna partire da Il cartaio ci dice Sergio Sozzo, “la sua opera più estrema, preziosa e «avanguardista»”; la produzione post Trauma ha a che fare “con elementi come la televisione, il digitale, l’universo multimediale”. E c’è la ricerca di nuove strade proprio nell’ambito del thriller dopo le prime fortunate prove che ne fecero un’icona che oggi troppi (critica e pubblico senza distinzioni) hanno imbalsamato, con la conseguenza di gridare al tradimento ogni volta che quel modello veniva sottoposto a revisione. E invece in Nonhosonno il regista “destruttura i canoni del thriller all’italiana” (Matteo Di Giulio) dimostrandone l’attuale inadeguatezza: “Nonhosonno è un film assolutamente imperfetto ma viscerale: il suo approccio gli dona un aspetto demodé, un gusto antico che è al tempo stesso rétro e postmoderno”, un “inganno cinematografico” che spiazza lo spettatore odierno “nel quale non vi è traccia di memoria storica”. Il precedente La sindrome di Stendhal esplorava “il rapporto di vicinanza fra le pulsioni omicide e l’afflato creativo che sfocia nel gesto artistico” (Davide Di Giorgio) ed offre “una narrazione più intima, attenta alla sostanza dei suoi personaggi, all’esplorazione di un sentimento e a una deriva che oggi possiamo definire tranquillamente melodrammatica”. Un approccio “intimistico” avviato già in Trauma, film spostato “su un territorio di confine […] verso una forma di realismo, benché onirico” (Margherita Palazzo) e con un “particolare carattere poetico” dato (anche) dalla storia del rapporto tra due adolescenti problematici, senza dimenticare il topos del personaggio femminile “che non riesce a dimenticare i propri demoni”. E di “fanta(neo)realismo” parla Carlo Valeri per La terza madre, rinverdendo a beneficio della settima arte l’abusata dizione di “realismo magico”. In barba ai detrattori in buona e malafede si ribadisce anche nelle ultime opere “la purezza dell’intuizione immediata” che pareva perduta e poi sua sponte riaffiora, e il ritrovare una libertà creativa “sempre più pura e notturna” (ecco un esempio dello “splendore estetico” supra evocato; gli altri – e abbondano - li scoprirà il lettore).

Riguardo a Dracula 3D Sergio Sozzo parla “di un fascino inspiegabile […] quello della forma non chiusa e definitiva”. Un’altra costante del cinema argentiano, scambiata per difetto e invece scelta consapevole di una poetica del non-metodo: il regista si stacca “sempre di più dalla logica delle sue storie per perdersi nelle proprie visioni” come enuncia Emiliano Bertocchi soffermandosi su Il gatto a nove code, fino alla no direction home di Giallo. Un cinema, viene da dire, dove la parte conta più del tutto, il verosimile resta ben che vada sullo sfondo mentre la visione occupa il primo piano: film, ci dice il regista, nati “per essere rappresentati e non per essere letti. Nascono per immagini e non per concatenazioni di storie” (3). Perché, se è la somma che fa o’ totale come diceva il principe Antonio De Curtis, il cinema può concedersi eccezioni e sublimarsi in un pulviscolo di momenti assoluti autosufficienti ed autoreferenziali. In definitiva, “Argento se ne frega delle regole e della struttura del giallo classico” chiosa Giacomo Calzoni leggendo Occhiali neri. Ma ben da prima. Emanuele Di Porto coglie in Profondo rosso “la dissacrazione del giallo hitchcokiano e il suo superamento” (il volto dell’assassino mostrato dopo pochi minuti, anche se né il protagonista né lo spettatore riescono a ricordarlo). Una grazia, quella della noncuranza delle regole, concessa a pochi.

Hai veduto, ma ciò che hai visto ti sfugge. Come tanti altri ma ben più di tanti altri Argento si concentra sui meccanismi del vedere e li approfondisce film dopo film. Il suo cinema, preso in blocco, è un “trattato sulla visione” (Giuseppe Gariazzo). Capillare, sottile, minuzioso, maniacale. Sguardo uno e trino, e forse più. Chi guarda che/chi? Lo sguardo dell’assassino materializzato nelle celebri ipercelebrate soggettive d’autore (non le ha inventate lui, nessuno ha saputo usarle come lui). Quello della vittima che vede (guarda) la sua morte in un crescendo agonico. Quello dello spettatore schiacciato dall’orrore, anch’egli martire dello sguardo non meno che sadico compiaciuto carnefice (l’assassino c’est moi). Quello del regista che tutti li compendia. “L’occhio che uccide” è il suo (anche le mani, come ben si sa) quanto e più del nostro. La MDP ne è l’estensione, ben nota la cura sperimentale riservata ai più avanzati modelli, come la Louma in Tenebre. Uno sguardo che manipola, decostruisce, rimescola le carte; frantuma lo spazio, soprattutto interno, in punti di vista diversi, disorientando a più riprese lo spettatore e i personaggi. Sguardo privo di certezze, incapace di fissare sulla retina dettagli minimi quanto fondamentali per chiarire l’enigma, già dal primo film. Eppure sarà un cieco, ne Il gatto a nove code, a svelare il mistero: “essendogli vietata la visione e quindi una possibile identificazione con l’occhio che uccide, è l’unico a poter guardare oggettivamente l’intera vicenda e anche l’unico, quindi, in grado di riuscire a risolverla” (Emiliano Bertocchi). La cecità ritorna in Occhiali neri, dove “l’occhio non funziona più: ha bisogno della presenza dell’altro” (Giacomo Calzoni). Il culmine metaforico di questo concentrarsi sulle ambiguità, le morbosità e gli inganni del vedere si trova a nostro avviso in Opera. Dove le palpebre mantenute spalancate dagli spilli, onde la protagonista non può scegliere di non vedere/guardare gli efferati omicidi (motivo, forse, per cui in questo film si trova “un accanimento più esasperato del solito sul corpo”: Annarita Guidi) sono splendido traslato e coerente della condizione spettatoriale: dell’homo videns che si mantiene ben saldo allo schermo anche quando ciò che sta vedendo non lo interessa o lo annoia o non gli piace, o peggio lo angustia e disgusta. Qui Argento pensa al suo pubblico, formato da insospettabili: non solo appassionati dell’horror ma pupille più delicate, attratte dal mistero, indifese ed oppresse dalle troppe immagini eccessive che le frustano, in balia di un regista trasformatosi in sadico boia. E loro, gli occhi sensibili, guardano per forza in belle prove di voyeurismo pornografico (“E allora il cinema si trasforma in esperienza diretta della morte, senza distanze di sicurezza; ci si ritrova ad essere complici diretti, testimoni privilegiati di un omicidio […] Dario Argento rende inutili le difese dello spettatore nei confronti delle immagini e lo lascia in balia delle pulsioni bestiali dell’uomo, facendogliele vivere in prima persona”: Emiliano Bertocchi) e autolesionista, “ci piace guardare o ci fa orrore?” (Annarita Guidi); consci che quello spettacolo di morti sanguinose li riguarda, ci riguarda. Che cosa ci mostra Argento se non lo scempio del corpo che tutti ci attende prima o dopo, nelle sembianze di una sala operatoria o settoria o nella marcescenza del sepolcro? Guardiamo la nostra sorte mediata dalla compensazione estetica della morte divenuta solenne rito e spettacolo sublime ad opera di un grande maestro del buio, “il più avanzato sguardo del nostro paese” (Sergio Sozzo).

Questa l’intelaiatura di un discorso critico che poi felicemente si ramifica in osservazioni acute ed intriganti che amplificano il piacere dell’immagine vista o da vedere e donano un diletto del leggere sempre più raro. Ma qual è oggi la posizione di Argento all’interno del sistema-cinema? “Oggi Argento è solo. E come le opere underground degli anni Sessanta, i suoi film sembrano sempre più fatti per essere dappertutto e da nessuna parte, senza collocazione precisa; paiono non potersi accontentare del DVD, né del cinema e forse nemmeno della stessa rete. Semplicemente si ostinano a esistere, magari uscendo in sala con il nome del regista accanto al titolo. Sono in pochi a poterselo permettere” (Carlo Valeri). E’ così, Argento è davvero solo a combattere la sua battaglia di retroguardia in un presente lontanissimo dal suo cinema di ieri e di oggi. Uno dei pochi grandi vecchi che non mollano, a ricordarci che cosa era, e dovrebbe essere, la settima arte. (Si pensi, a riprova, ad una delle prime sequenze di Occhiali neri. Compare l’eroina, minigonna e tacchi da visibilio in pendant con il volto protervo, troiesco (è il suo mestiere). Si accosta alla propria auto, apre la portiera. Qualcuno l’assale, lei si svincola, riesce a mettere in moto. L’aggressore si abbranca al mezzo, se ne stacca, si mette alla guida di un furgoncino bianco e si lancia all’inseguimento. Piani prospettici di una Roma notturna e deserta, soggettive adrenaliniche del mezzo che tallona, in alternativa riflesso (visto) nel retrovisore, velocissimo e sempre più vicino. Primi piani del volto di lei deformato dal terrore, i denti voraci bianchissimi a contrasto con le labbra carnose e pittate, maschera stravolta dall’incubo. Montaggio catatonico e tu pure spettatore giri in quella centrifuga iperacelerata. Fino al crash, il veicolo urtato, ribaltato, il boato orrendo. Bastano questi due minuti di vero cinema dilatati in un’eternità d’angoscia (potete gustarli su https://www.youtube.com/watch?v=dGwmW8JFBeo; ultimo accesso: maggio 2023) a conferma che dietro alla MDP Dario ci sa ancora stare, e che molto ancora avrebbe da insegnare; un magistero attivo, luminoso, e che oggi è un pieno a perdere: pochissimi allievi e nascosti, fuori da ogni ufficialità, assenti dalle pagine degli spettacoli nei quotidiani, rispondenti a nomi (Ivan Zuccon, Domiziano Cristopharo, Giorgio Bruno, Roberto De Feo, Raffaele Picchio…) confusi nelle riposte pieghe delle piccole produzioni low budget, fiammelle che si ostinano a brillare nella troppo lunga notte del politically correct che ottunde e deprime il nostro cinema mainstream. Accanto a lui, Pupi Avati che con Il signor Diavolo ci regalò or non son molti anni uno spettacolo di alta poesia al nero, culmine della sua personalissima vena goticheggiante, contraltare dell’intimismo di alta fattura di tanto suo cinema, incluso il recente bellissimo La quattordicesima domenica del tempo ordinario.

Pur senza aver letto – ahimé - l’intera bibliografia argentiana, a naso ci sembra di poter affermare che L’amore e l’orrore è, con il già ricordato Castoro di Roberto Pugliese, uno dei testi più validi sull’argomento. Perché, venendo buon ultimo, può ricapitolare la filmografia del regista e ciò costituisce già un vantaggio a priori. Per l’acume degli interventi che ampliano le collaudate prospettive di indagine e ne aprono di nuove. Per il buon servizio reso ai lettori: argentiani incalliti e/o cinefili dalla mente aperta, o solo curiosi. Questi ultimi scopriranno un mondo alternativo. Gli altri troveranno conferme e tante nuove verità e guarderanno al maestro del nostro cinema fantaonirico con occhi più penetranti e consapevoli. Per tutti, la strana allegrezza di un cinema (ri)visto per procura, il sostituire al piacere dell’immagine quello dell’immaginazione, inventare attraverso il racconto di un film il proprio film. E’ il bello dei libri sul cinema che, quando ben fatti (e L’amore e l’orrore è libro ben fatto, cioè fascinoso) ci aprono ad una visione parallela, virtuale e reale, di mondi possibili e favolosi.

(1) “Nocturno” 240, dicembre 2022, pp. 27-64: 40.

(2) Ivi, p. 62.

(3) DARIO ARGENTO, Profondo thrilling, 1994, p. 351 (fonte: https://www.treccani.it/enciclopedia/dario-argento_(Enciclopedia-del-Cinema); ultimo accesso: maggio 2023).