Civiltà del Mediterraneo & L’uomo europeo

Bruno Nicolai

Civiltà del Mediterraneo (1971)

Kronos Records KRONGOLD039

17 brani – Durata: 41’52”

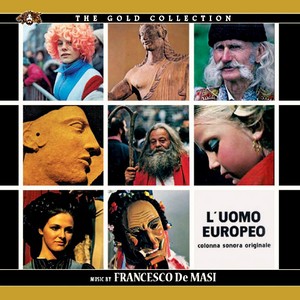

Francesco De Masi

L’uomo europeo (1980)

Kronos Records KRONGOLD038

12 brani – Durata: 44’48”

A molti sarà avvenuto, magari da bambini o nella prima adolescenza, e più facilmente in televisione, di vedere un documentario – scientifico, geonaturalistico, storico -; e di avere udito, sfondo a cieli stellati, excursus paesaggistici, reperti archeologici, teorie di dipinti, ricostruzioni di battaglie, sovra/sottoposta al commento fuori campo di uno speaker – quelle voci sempre uguali, timbri pacati e scansione controllata -, una musica uniforme, monotona, in totale sintonia con quella piatta didattica. Non erano però tutte così. Fior di compositori si cimentarono, e brillantemente, con un genere davvero impegnativo per chi intendesse andar oltre al didascalismo implicito in quella specialissima tipologia di filmati. Lavagnino, Piccioni. E non loro soltanto. La Kronos Records, nei secoli fedele alla sua vocazione onomastica, propone ora l’ascolto di due score della gloriosa età del documentario d’autore, Civiltà del Mediterraneo di Bruno Nicolai e L’uomo europeo di Francesco De Masi, entrambi per la regia di Folco Quilici rispettivamente nel 1971 e 1980. I due, musicisti a tutto campo, frequentarono il genere con una certa assiduità. Di Nicolai ricordiamo La muraglia asiatica, L’arma meravigliosa, L’alpin l’è sempre quel, Lettere dal fronte, tutti pubblicati ai tempi buoni su vinili divenuti oggetti d’inarrivabile antiquariato; del secondo, gioielli quali Alla scoperta dell’Africa, Alla scoperta dell’India, L’Italia vista dal cielo.

La musica di Civiltà del Mediterraneo spazia lungo tre direttrici. Una vena melodica ove è maggiormente riconoscibile lo stile del compositore; un percorso etnico-esotico che vorrebbe suggerire sogni di spazi e tempi lontani ibernati nella siderale distanza del mito; la riproposizione di moduli vicini al repertorio classico. Melodico? Meglio verrebbe a dire lirico, rinviando il primo termine a realtà musicali poco belle, il Festival di Sanremo, le canzoni napoletane, l’orchestra Casadei, il sax di Fausto Papetti, e più in generale il sentimentalismo mellifluo e turgido insieme, pericoloso vellicatore del vil muscolo nocivo, di troppe melodie (appunto) di fabbricazione italica.

Il nucleo lirico è riposto nei due momenti denominati “Il mare” e “Civiltà mediterranea”, gli unici sdoppiati in due varianti a conferma di una persistenza tematica e tonale. “Il mare” è una sequenza di sognante malinconia introdotta da un pianissimo di archi e clavicembalo che si eleva e movimenta con basso elettrico e flauto, intervallato da un secondo tratto più tenue dell’orchestra d’archi. La seconda versione è per flauto e clavicembalo, assente il basso: meno light, più arcana e remota, un passato chiuso nella sua obliata perfezione. “Civiltà mediterranea” esordisce con archi a la Morricone, subentrano flauto basso (o corno) e poi l’oboe, qui pure sul moto agile del basso. Il brano, quieto all’apparenza ed armonioso, acquista spessore emozionale grazie a brevi accensioni liriche che lo increspano come morbide onde. La ripresa col corno sugli archi cedevoli, lisci, intimistici, aggiunge un tocco di soave grazia. Pagine valide sono anche “L’altra sponda” e “Ginn”, la prima sinuosa ed espansa affidata agli archi sul moto delle note che si susseguono calme; la seconda malinconica e misterica, con una sezione quasi atematica e su un organico “antico” di flauto ed arpa. Concepiti per strumento solista sono “Malaga” e “Rime classiche”, due pezzi di bravura per chitarra ed arpa rispettivamente. In “Malaga” gli arpeggi rarefatti e virtuosi con passeggeri tematismi sospendono il tempo, né disturbano le sobrie suggestioni ispaniche dello strumento che accenna una dimensione iberica tutta da immaginare, distante da ogni esplicita dichiarazione di folklore e di turismo. I frammenti melodici dell’arpa in “Rime classiche” aprono alla nostalgia del mito; le note, allusive e prive di peso, galleggiano entro un vuoto pneumatico e suggeriscono, più che definite immagini, vaghe atmosfere statiche, rapprese entro uno spazio/tempo di silenzio e solitudine. Con “Tonnara” torniamo ad una percezione sentimentale più diretta col predominio di timbri e colori caldi pur senza incorrere nell’equivoco di una mimesi realistica. E’, di tutti, il momento più suggestivo. Due semantiche si passano la mano, diverse e complementari. Marranzano, fascia orchestrale – come le facevano allora, appassionate e penetranti -, fischio su chitarra acustica delineano un western atipico, nostalgico, introspettivo ed esistenziale. Il secondo momento, con l’orchestra su un tappeto d’organo, apre ad una dimensione più ampia; dallo spazio arcaico e fatalisticamente fisso si trapassa ad un dettato più moderno ed urbano, conato vitale bloccato sul muro della malinconia. Ma la vera sorpresa risiede nel fatto che “Tonnara” è l’abbozzo del tema principale dello sceneggiato tv Don Giovanni in Sicilia, posteriore di sei anni. Là, l’orchestrazione sarà assai elaborata, la chitarra più presente, con basso e percussioni; e, nella seconda parte, il contrappunto smagliante delle fisarmoniche. Qui, vuoi perché trattasi di una prima stesura, vuoi in ottemperanza al soggetto storico-documentario, tutto sfuma, più contenuti gli effetti, più discreto il sound. Già presente tuttavia l’indizio d’una Sicilia senza tempo, chiusa nella sua rassegnazione antropologica, succube della propria separatezza insulare, attratta dal ”continente” e insieme guardinga; che è poi il nucleo del romanzo brancatiano, cronaca di un impossibile distacco dalle radici isolane del protagonista: dopo la giovinezza trascorsa a Catania tra vitellonismo, gallismo, chiacchiere al bar incentrate sull’ossessione della “donna”, a quarant’anni Giovanni Percolla si innamora di Ninetta, si trasferisce con lei a Milano, inizia un regime di vita “nordico” a base di levate mattutine, docce gelate, pasti frugali, attivismo; ma gli bastano una visita alla casa natia, alle sorelle premurose, un lauto pasto “meridionale” e il bel sonno pomeridiano, per regredire alla condizione originaria, con quel sopore che si prolunga fino a sera, avvolgente come un troppo tenace abbraccio, a conclusione del racconto. Il primo segmento della composizione è la Sicilia, condensata in sonorità locali (marranzano, chitarra, fischio) metafora di abitudini immutabili, staticità secolare; il secondo, Milano – la modernità, l’emancipazione, la vita indaffarata -, breve parentesi prima del risucchio definitivo entro il primordiale archetipo. In entrambi i casi, sempre di Sicilia si tratta, interpretata da Nicolai in suoni e melodie fascinosi e perturbanti.

Il resto, tra momenti etnici e reminiscenze classiche, persuade meno. “Khan” è melodia immobile, orientaleggiante, per flauto ed arpa. “Moghul”, una sorta di danza con zampogne (o ciaramelle), evocatrice di antiche nenie. “Iman” è statico e illustrativo, asettico con quei flauti su strani riverberi di qualche strumento esotico. Classici (meglio: classicistici) sono “Sonetto d’amore” (musica cortigiana, rinascimentale, con arpa ed archi: accademico), “Mammoletta” (andante brioso, settecentesco, con arpa, clavicembalo ed archi), “Aria di danza” (fantasia non più che graziosa), “Vaghe bellezze” (Settecento veneto, rondò). Infine “Chiostro”, per organo solo, offre un misticismo di maniera, un generico clima di devozione e raccoglimento. Tutta musica funzionale alle immagini ma poco significativa al di fuori del suo contesto. Musica, intendiamoci, “ben fatta”, ossequiente ai canoni, priva di mende; e però impersonale, ricostruita con algida perizia e priva dell’apporto rivitalizzante dell’intermediazione. Ci senti l’artigiano che applica le regole con diligenza ma non vi immette il suo. E’ uno scoglio contro il quale sono andati a sbattere fior di musicisti del cinema, imprigionati (fors’anche intimiditi) entro le maglie di una tradizione sublime e irripetibile. Nicolai poi è compositore che eccelle nel registro elegiaco, in quello tensivo (imbattibili i suoi thriller-horror), nel western; più in generale, nell’espressionismo musicale. Il classico gli va stretto (assai meglio quando si cimenta con l’avanguardia novecentesca), lo obbliga ad un repertorio imitativo che suscita in chi ascolta un’ammirazione priva d’entusiasmo, come anche prova Justine di Jess Franco del 1969, distante dagli exploits di El conde Dracula o Les chauchemars naissent la nuit. Fatta salva questa riserva, Civiltà del Mediterraneo si presenta come un buon lavoro, con momenti assai belli, pagine interessanti e dal fascino sicuro che meritano l’ascolto e confermano la statura di un musicista che non ha ancora trovato – esclusi gli addetti ai lavori - la collocazione e la considerazione che gli spettano.

Nessuno squilibrio invece, nessun momento debole ne L’uomo europeo. La musica di De Masi convince ed avvince dalle prime note e mantiene sino al termine le promesse. I dodici momenti di questa sinfonia del tempo e del mito fondono lirismo ed epicità in un succedersi di melodie intense e “concrete” e di pagine rarefatte e sottili; il divenire storico incontra il vuoto della sospensione cronologica, quando note e timbri s’arrestano in una perplessità sognante, indugiano sulla soglia d’una rivelazione presentita e non concessa mentre il suono spande il suo sfuggente profumo preludio a invisibili porte.

L’esordio è forte, deciso. “L’avventura dell’uomo europeo” è avviata da percussioni “primitive” e dall’attacco della chitarra elettrica a dodici corde; di seguito, le ampie volute di un organo da chiesa lanciano un’epica di positiva energia, rinforzata nella parte finale dal basso e dalla “fuga” dell’organo, proteso verso il futuro. In pendant l’ultima delle dodici sequenze, “C’è ancora una strada serena?”, meno turgida, in ritmo andante di energica serenità, prosecuzione di un cammino tracciato in un processo millenario di civilizzazione. Ritroviamo sonorità d’epoca che potrebbero innescare molti rimandi incrociati – ci vengono in mente il Morricone di Queimada e de I cannibali, ma ciascuno potrà trovare i propri. Non si tratta di imitazioni, era lo spirito di quella musica, il quale trascendeva le singole personalità; quei compositori tutti avevano elaborato un canone che si era tradotto in una condivisa grammatica del suono, in parametri estetici (melodici, ritmici, timbrici) che ridefinirono l’identità della musica per il cinema; e formativi per la generazione a venire – che infatti non può ignorare quell’esperienza, deve farci i conti, metabolizzarla, reinterpretarla. Suoni d’epoca dunque, ma non “datati” (a meno di non voler connotare il vocabolo in accezione positiva) e ancor meno “superati”: paradigmi di bellezza costruiti in una stagione di grande felicità creativa, e lasciati in eredità “attiva” al futuro. Organo di nuovo ne “La voce dei millenni”, solenne e meditativo e a tratti cupo, lento con apertura maestosa. Ricompare, non più solista, in “L’assedio della storia”, pedale sostegno a una melodia misteriosa con legni vari, interludi pianistici, oboe. Predominano i timbri sordi, notevole il dialogo tra i legni, fascinoso il clima di sospesa immobilità. De masi ci era noto per la fluidità melodica esposta in pagine di grande rigore legate alla tradizione della “vecchia” musica del cinema (si pensi ad alcuni protowestern come Il segno del coyote o Alla conquista dell’Arkansas, o a peplum quali Solimano il conquistatore e qualche Maciste) e poi apertesi agli apporti del jazz e delle sonorità più vicine alle rivisitazioni leoniane. Invece L’uomo europeo indica un percorso orientato verso la frammentazione del suono in cellule semitematiche o atematiche: una linea più sfumata che coabita con quella più immediata e diretta. Un altro esempio è “Riflessi di cieli e sorgenti”, titolo che equivale a una dichiarazione di poetica dell’ineffabile e – appunto - del riflesso: il suono “liquido” della celesta e la fascia d’organo in sottofondo disegnano un percorso avvolgente e nirvanico fondato su iterazioni cromatiche a lungo termine. La ricerca del chiaroscuro prosegue in “Mito, favola e mistero” con flauti bassi in eco e brevi incisi del piano; il tutto appoggiato su un pedale di archi, quasi una lastra di vetro, reso ancor più impalpabile dal successivo ingresso del vibrafono che rafforza il clima onirico e sospeso. Anche “Lo spazio delle nebbie” procede nella direzione della vaghezza col suo tappeto di archi astratti a sostegno delle note erranti della celesta; un successivo legno profondo e compatto si dà come tentativo melodico più certo e però subito disatteso con il ritorno allo sfumato degli archi sia pur crescenti. In questa linea di economia espressiva (emozionale) rientrano a pieno titolo i due pezzi per chitarra classica “Le note del silenzio” e “Pagina spagnola”. Il primo già nel titolo vuole rendere il silenzio musica; o, per converso, a ricondurre il suono alla sua negazione (o al vuoto dal quale solo può originarsi). La linea è, ancora, il minimalismo (inteso come attenuazione della pregnanza melodica e rimpicciolimento dell’organico). Gli arpeggi della chitarra acustica delineano un tematismo frammentario e destrutturato, ogni abbozzo è preludio a sviluppi da immaginare. Si colgono aeree suggestioni “spagnole” e, più in generale, di pezzi novecenteschi come il “Concierto de Aranjuez” o la “Fantasía para un gentilhombre” di Joaquín Rodrigo: là la chitarra si confrontava costantemente con la grande orchestra, qui è solista e distilla echi di quella grande esperienza. Di “Pagina spagnola”, non indirizzi verso false e prevedibili strade il titolo. Chitarre smaglianti improvvisano arie che approdano all’astratto, i virtuosismi solisti si colorano di indefinite nostalgie di una hispanidad evocata con sobrietà, senza concessioni al souvenir, d’una geografia tutta mentale. Per strumento solo è anche “Fuga tra ombre e giganti”, rapida (1’41”) composizione per clavicembalo in veloce susseguirsi di scale con reviviscenze sei-settecentesche rinfrescate nel ritmo e nel timbro.

Con “Il coro dei ricordi” e “Sogno nel tempo” siamo immersi in una fruibilità più immediata, abbandono agli aspetti incantatori della musica. Nel primo la chitarra ribattuta, gli intermittenti accordi pianistici, l’inserimento dell’oboe e dei fagotti aprono a una dimensione western surreale, onirica, d’attesa; lo sviluppo con i corni e gli archi morbidi (questi ultimi assai amati e sovente inseriti accanto ai topoi della chitarra e del fischio a siglare una cifra davvero personale) ed infine con la chitarra elettrica trasporta in territori western collaudati e sempre suggestivi, variazioni sul tema di tutto rispetto. “Sogno nel tempo” è momento di grande fascino. Organo e percussioni in attacco; poi la melodia per flauto dolce, sognante ed aperta alle suggestioni più vaghe e più squisite, con un delicato supporto orchestrale e un bel dialogo di flauto, fagotto, piano, flicorno e orchestra. Magistrale.

Non conosciamo le immagini dalle quali il compositore ricavò gli spunti per le sue note; ed è meglio così. Questo uomo europeo campa del suo e di rendita. Ripubblicarlo era d’obbligo per la gioia di una musica legata ad una stagione precisa eppure senza età e che di certo ha in serbo ancora molte perle da sfoggiare a tempo debito.